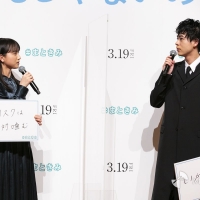

明治から昭和初期にかけて活躍した活動弁士をテーマにした映画『カツベン!』が公開中だ。主演を務めた成田凌、メガホンを握った周防正行監督に取材する機会を得た。どのような思いで取り組んだのか。【取材・撮影=木村武雄】

活動弁士の役割、それを演じた成田凌の変化

本作の脚本は片島章三氏。周防正行監督にとっては、ほかの人が書いた脚本で映画を撮るのは初めて。「僕が監督をしなくても誰かがやらないといけないと思った」とその使命感にかられ、「活動弁士の物語を活動写真時代の味わいで描くシナリオ。そこが一番良いと感じた」とそのテーマ性に惹かれたという。

活動弁士(通称・活弁)は明治から昭和初期にかけて活躍した。映画は当時、音声が記録されていない無声映画(サイレント映画)で、日本では楽士の奏でる音楽に合わせて、弁士が配役の声や物語の説明、すなわち声優やナレーションのようなものなどを一手に引き受けていた。個性豊かな語り口で観るものを引き込み、俳優よりも人気を集めた。

活動弁士は日本ならではの文化であり、誕生する土壌はあった。周防監督は「日本人には古くから琵琶法師や浄瑠璃、落語など語りによる芸能文化があった」とその背景を語っている。

現在のようなトーキー映画が普及し、その職を奪われても、活動弁士の中に多くはその話術を活かして漫談や講談師、司会者などに転身した人もいた。周防監督はその能力の高さを「マルチタレントになった人もいるぐらい。喋りで自分の道を切り開いて、なかには作家になった方もいた。その評価も高かった」と評している。

いわば、話術が求められるのが活動弁士。それを見事に演じ切ったのが本作の主演である成田凌だ。役どころは、幼少期に活動写真小屋で観た活弁に憧れるも、ニセ弁士として泥棒一味の片棒を担いだり、とある小さな町の映画館で曲者たちに振り回される染谷俊太郎。劇中では弁士として軽妙な語り口を披露している。

本作を通じて活動弁士の存在を知ったという成田。演じるにあたっては撮影の4カ月前から訓練を受けた。活動弁士の役割はいわば、「画」を「言葉」にしていく作業ともいえ、物の捉え方など感性にも影響を与えそうだが、成田は「変化は特にないです。僕がどうこう考えているのではなく、あくまでも脚本があってのものなので」と謙遜する。

しかし、役を通して活動弁士に触れることで意識の変化は訪れた。「自分で全てを考えながらも物語を客観視するナレーションのような役割で、実際に自分でやろうとすると難しい。どうしても主観的になってしまうところがあります。全体を網羅しているからこその個性があって」とし、「ずっと喋っているよりかは、必要なところを必要な分だけ喋っている方が魅力的に感じました」と、言葉と言葉の「間」(ま)を意識するようになったという。

音楽の世界でも休符、ここで言う所の「間」は、ただの休みではなく、次の音を奏でる、あるいは発声するための準備、という話もある。休符をどれだけ活用できるかによって音楽の出来が左右されるとも言われている。「間」を意識するようになった成田。そんな彼の本作での演技、そして今後の作品が期待される。

そして、本作の主人公・俊太郎役の成田と、ヒロイン・栗原梅子役の黒島結菜は、100人を超えるオーディションをおこなったうえで決めた。成田を選んだ理由を周防監督は「まずは見た目の印象で、僕が好きになれそうかどうか」と明かしていて、撮影が進む中で「彼は二枚目でありながら、三枚目的要素も強く、予想外にお茶目だった」とその人懐っこい人柄を紹介。更に周防監督は成田だからこそできた作品だとこう述べている。

「今回は成田さんだから、あの方向でああいうヒーローになった。僕のイメージする主人公になってもらったというよりも、成田凌が本来持っているものが出れば成立すると思ったから、それがうまくいった。違う人がやるとまた違う映画になった」

成田凌が演じた活動弁士、それを取り巻く豪華キャスト陣との撮影はどういうものだったのか。そして昨今、デジタル化が進み、音楽共に楽しむスタイルが変化しているなかで、映画が生まれた当時を描いた本作を制作する意義は何だろうか。主題歌「カツベン節」を奥田民生に依頼した理由を含め、ここから一問一答で届ける。

長谷川博己「龍が如く8」演じた海老名正孝は「底知れない怖さがある」

長谷川博己「龍が如く8」演じた海老名正孝は「底知れない怖さがある」 『龍が如く8』に堤真一、安田顕、成田凌、井口理、中井貴一、長谷川博己

『龍が如く8』に堤真一、安田顕、成田凌、井口理、中井貴一、長谷川博己 成田凌、まさかの展開に苦笑い「・・・」

成田凌、まさかの展開に苦笑い「・・・」 水川あさみら主演『モダンラブ・東京~さまざまな愛の形~』本編映像初公開

水川あさみら主演『モダンラブ・東京~さまざまな愛の形~』本編映像初公開 『モダンラブ・東京』新たに前田敦子、榮倉奈々、成田凌、黒木華、窪田正孝ら

『モダンラブ・東京』新たに前田敦子、榮倉奈々、成田凌、黒木華、窪田正孝ら 井浦新&成田凌、4年ぶり共演に興奮 当時が蘇り「ネジ外れた」

井浦新&成田凌、4年ぶり共演に興奮 当時が蘇り「ネジ外れた」 「ほぼ未経験」成田凌らアラサー男子6人がダンス、和やか撮影前リハ

「ほぼ未経験」成田凌らアラサー男子6人がダンス、和やか撮影前リハ 成田凌と清原果耶の相性はぴったり、初対面から「いい感じでした」

成田凌と清原果耶の相性はぴったり、初対面から「いい感じでした」 成田凌、清原果耶とは「ぴったりじゃん、俺たち」初対面で手応え

成田凌、清原果耶とは「ぴったりじゃん、俺たち」初対面で手応え