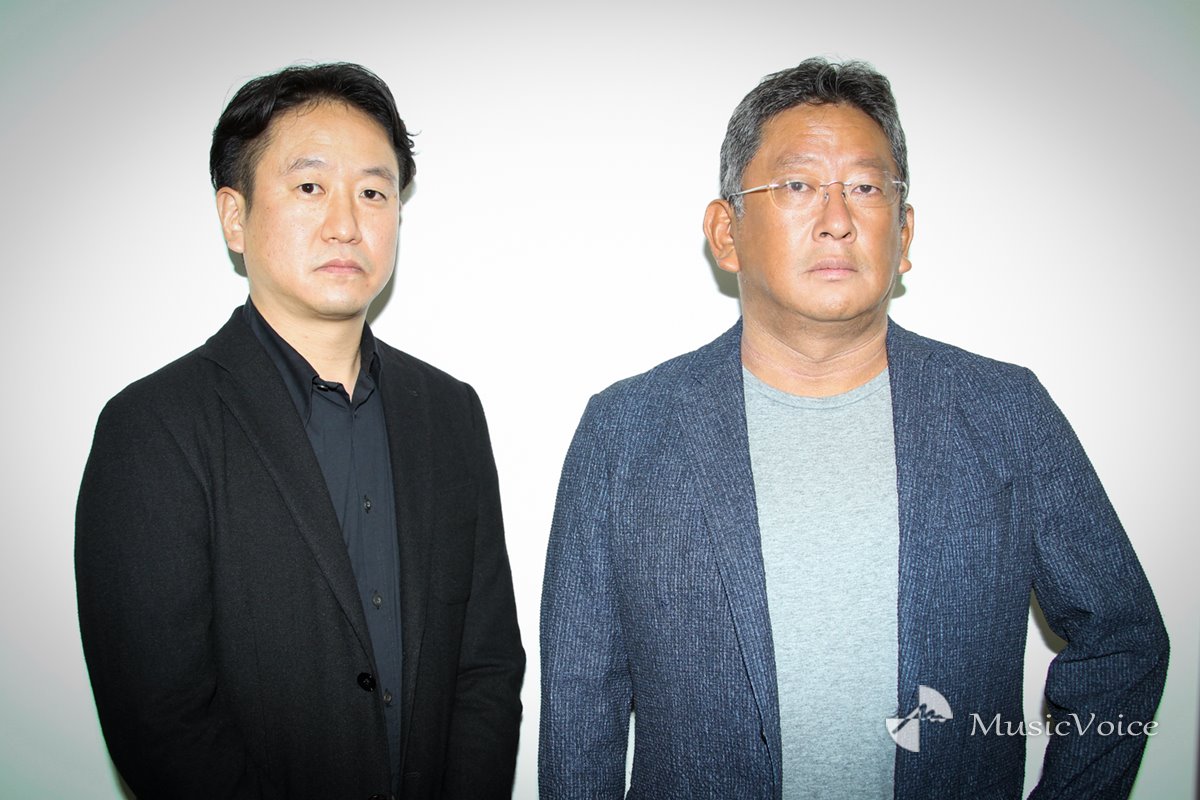

佐藤浩市が主演、石田ゆり子、西島秀俊ら共演の映画『サイレント・トーキョー』が12月4日から公開されている。『アンフェア』シリーズ等を世に送り出した作家・秦建日子氏がジョン・レノンの名曲「Happy X-mas(War Is Over)」にインスパイアされ執筆した小説『サイレント・トーキョー』の映画化。クリスマス・イブの東京でテロが起こり、それに巻き込まれ翻弄されていく人々の心模様を描く。メガホンを取るのは、社会現象を巻き起こした大ヒットシリーズ『SP 警視庁警備部警護課第四係』の監督を務めた波多野貴文氏。2人はこの作品に何を込めたのか。※取材は12月4日の公開以前に実施。【取材・撮影=木村武雄】

ドキドキして経緯を見守った

去年まで想像もしなかった世界だ――。コロナ禍でそういう声を多く聞くようになった。16年に出版された原作からもこのような虚無感が伝わってくる。まさか起こるはずはないだろう、と思っていた連続爆破テロが人々を襲った。昨日までとは全く異なる世界のなかで様々な感情が交差する。追われる者、追う者。呆然と立ち尽くす者、生死をさまよう者。奔走される人々を描いた群集劇。原作者の秦氏は映画化の話を聞いてどう思ったのか。

秦建日子「映画の世界では、企画が立ち上がっても実現されない確率が高いですし、撮影されても上映されないこともあります。ましてやこの作品の内容が内容ですし、規模が規模。ドキドキして経緯を見守っていましたけど、公式に制作発表がありキャスト全員も決まって撮影に入ったところで「これは世の中に本当に出るらしい、良かった」と実感しました。公開するまではあまり舞い上がらないようにしようと思っています」

いくつものピースが揃いパズルは完成するように、小説ではワンセンテンスがピースだ。特に本作は、登場人物全てが物語を構成する。脚本家でもある秦氏は、そうした繊細な物語を映画化するにあたって要望はなかったのか。

秦建日子「信じてお預けした以上は、中途半端な口は出すべきではないと思っています。逆の立場での経験も多くしている身としては、原作者からの余計な口出しは現場のモチベーションを下げることが多く、あまり良いことは起きないと考えています。映画は、大勢の人が関わって予期せぬ化学反応が起きることが楽しいはず。なので、その化学反応を制限するようなことは口にしないようにしています。」

数分のシーンに3億円、規模が生み出す説得力

映画化された本作は、原作を読んでいるかのように物語が進む。それだけでも原作への敬意が表れている。本作で肝となるのは渋谷での爆破テロ。波多野監督はこれまでに多くの作品を手掛けるが、なかでも『SP』ではテロを未然に防ぐスペシャリストたちの攻防を圧倒的なスケール感とリアリティで描いた。未曽有の連続爆破テロをどう映像で表そうと思ったのか。

波多野貴文「最初は、衝撃を伝えられるかという気持ちはありました。スピード感や没入感とか、小説を読んで楽しんだ感じを、きちんと映像に落とし込めるか怖くて。文章なら読まれる方がそれぞれに想像する光景を、映画にすると、ひとつの画に確定することになる。世界観を崩さないように気を付けようと思いました。痛さや衝撃も含めて、あのシーンがこの物語が進展するきっかけでもあるので特に大事にしました」

人生を狂わせる爆破テロ。一瞬で物事が変わるさまを、原作では数ページほどで表現している。映画でもそれを倣うかのように数分で収めた。その数分のために、3億円ほどをかけて渋谷スクランブル交差点をほぼ原寸大のセットで再現し、のべ1万人のエキストラを動員した。

波多野貴文「スケール感のあるシーンをたっぷり見せるよりも、瞬間の衝撃を見せた方がより印象に残ると思いました。とても大変でした。誰も経験した事のない大惨事ですから。スペシャリストの方々によっても見解が違うんです。経験したことがないからこそ、映画のリアルを作るしかなくて、非常に難しかったです。なかでも爆破のシーンは臨場感とリアル感を生み出すために丁寧にカットを重ね、音の表現を大事にしました」

近年はVFXやCGによる手法が主流になってきている。もちろん、この作品でもそれらは一部使われた。しかし、人で作り上げた“爆破テロの描写”にはリアルがある。それは黒澤明監督の『乱』のように2日間のロケで1000人のエキストラを動員した合戦シーンで視聴者に与えた恐怖感にも通じる。そして、本作では残酷さをオブラートに包んでいない。

波多野貴文「痛みは出さないといけないと思いました。こういうことが起こりうるかもしれませんというところを強く感じてもらうためにも『痛さ』を表現することは重要だと思いました」

また象徴的なのは、テロ予告がありながらも浮かれている群衆だ。その様子はハロウィーンの渋谷を連想させ、危機感が欠落したいまの日本を象徴するかのようだ。

波多野貴文「あのシーンも大切に描きたいと思いました。危機感を持たず、考えずに集まってくるところはこれまでの日本らしいと思いました。祭り気分で勝手に安心している。セリフにもありますが、『爆破は警察が見つけるでしょ、爆破が爆発してもそこにいなきゃいんでしょ』みたいなこととか、他人事としてしか考えていない感じに思えています」

爆破による強烈な爆風によって人々が飛ばされる。巨大扇風機を使って撮ったシーンだ。「爆風によって人はあんなにも飛ばされるものなんですか?」と聞けば、波多野監督は笑んでこう語った。

波多野貴文「あれは想像して、嘘っぽくならないところを狙いました。だから嬉しい質問です。相当な爆風ですから飛んでいくはずです。近い人は跡形もないらしいです」

一方、原作では爆破が起こる前に、犠牲者一人一人の人となりが描かれている。秦氏はどのような思いで書いたのか。

秦建日子「大きな惨事があると、報道では何人死にましたというようにサクッと人数で片づけられてしまう。でも被害者の一人一人にとってはそれが一回限りの人生。それぞれに今日やりたい明日やりたい来年やりたいことがある、あった、ということを小説ではきちんと描きたかった。その気持ちを、映画も汲んでくれて、爆破までの渋谷の描写にきちんと時間をかけてくれたのかなと思いました」

豪華キャストが織りなす心模様

そうした“文脈”のなかに生きるのが豪華キャスト陣だ。役者人生40周年の佐藤浩市をはじめ、石田ゆり子、西島秀俊、中村倫也、広瀬アリス、井之脇海、勝地涼の7人。

波多野貴文「これ以上ない配役だと思います。ぴったりです。みなさん役割を演じ切って頂きました。細かいことを伝えるよりかは、役柄のバックボーンやシーンのニュアンスの話をする感じで、基本的にはみなさんにお任せしました」

映画化でやむなく削った“行間”を、7人がそれぞれの表情や感情、背中で埋めた。

秦建日子「本当に素晴らしい役者さんに集まっていただいて、何も言わないでそのキャラクターの背景が伝わってくるのが素晴らしいなと思いました。このキャスト陣だからこそ、ここまで削ぎ落した脚本で勝負出来たのだろうと思います。まあ、それでも、ぼくが脚本だったらここまで思い切った削ぎ落としは無理だったかも。あと10分書き足したい(笑)」

佐藤が演じる“朝比奈仁”は、主人公にして事件の容疑者だ。決してセリフが多いわけではない。しかし圧倒的な存在感を放っている。

波多野貴文「存在感は大きいですよ。浩市さんで始まり浩市さんで終わるという、包み込んでくれる感じがあります」

それぞれのキャストが犯人かのような雰囲気がある。しかし、波多野監督は犯人探しだけがこの作品の見所ではないとする。

波多野貴文「どこまで匂った方がいいのか匂わない方がいいのか難しいところではあります。でも犯人捜しの映画ではなく、爆破事件に巻き込まれた人が考えどう動いていくか。自分のためじゃなく、他人のためにそれぞれ動いていますので愛の話でもある。犯人探しが売りの映画ではない。今の日本の現状と楽観的な感じ、やっと自分の事として考えられるようになってきたところが大事で、ちょうどいいタイミングでこの映画が作れたと思います。いい時代に後押しされているような作品になる気がします」

僕らの生き方によってこの年の評価は変わる

原作では犯人が「君たちは想像力が足らないんだ」と投げかける。そこに込めた想いとは何か。

秦建日子「日本だけは関係ないというか、日本にいれば安全だということは、小説を書いた当時も言われていました。今もそういう空気はあると思います。そんなわけはないんじゃないかなという、僕らは正しい側にいるつもりだけど、そうでない側にいる人達にもその人達の正しさがあり、愛しい家族がいて、それを踏みにじられた怒りもある。違う正義や愛情に思いを巡らす正義は無数にあるという感覚は大事。それが失われていくとこの映画みたいなことが現実に起こるのではないかという気はずっとしています」

書き上げた当時と今の日本。秦氏にはどう映っているのか。

秦建日子「全然変わっていないと思います。不可解な安心感があったり、多様性とか言葉としてはよく言われていますけど、自分と違う物差しの人との寛容性というのは進んでいいないと思います。俺たちが正義、俺たちは間違っていない、それが分からない人は敵だとか単純化しているのは危険じゃないかなって。決してこの犯人に共感したり、犯人のやったことを良いこととは全く思っていませんが、こういうことを自分の中の理屈では通っている人はいるわけで、そこに対する想像力というのはもっとあって良いんじゃないかなと思います」

爆破テロ事件で人々の考えが変わったように、コロナ以前以後とでは捉え方は変わってきている。

波多野貴文「爆破がコロナ前と後というような捉え方もできる気もしますし、色々な見方ができると思います。誰がどうしていたんだとか。あの人物はどうなっていくんだろうと追っても良いですし。2回観て欲しいんです。『自分だったらどんな判断を下すのか』と想像して頂けると嬉しいです」

秦建日子「価値観が揺さぶられる一年だったと思います。今までやる事が当たり前だと思っていたものが実はやらなくてもよかったり。執着していたものが意外に大事じゃないとか。頭で分かっていたつもりだけど大事にすべきものを大事にしていなかったりとか。そういうことがたくさんあるんじゃないかなと思いました。会わなくてもいい人と会って、別に無理してやる必要のない打ち合わせをしていたけれど、しっかり会って深い話をしたい人とはずっと会っていないとか。そういうこともあった気がするし。いつかやろうと思ってとっておいたことも、そもそもやれる時代がなくなるんじゃないかとか。当たり前ですけど、人間っていつ死ぬか分からないし、明日死ぬかもしれないんだけど、なかなかそういうことをリアルに思う習慣がないじゃないですか。どこかで永遠に来ない遠い未来だと思っているけど、たぶんそうではないと明確になった一年だと思う。色々な事が変わっていくだろうし、逆によりよい未来に変えないとこの一年あった意味がないと思います。この一年どうだったかということが、今後の来年再来年ここからの僕らの生き方によって、この年の評価って変わっていくんじゃないかと思います」

その年の終わりの12月に公開される本作は何か意味をもったものになりそうだ。

秦建日子「緊急事態宣言が出てから一度も映画館に行っていないので、これの初日に映画館で観るのも、自分の映画館復帰第一歩となる。今後新型コロナウイルスがどうなっていくか分からないですけど、まだまだエンターテインメントを作っていきたいし、エンターテインメントを楽しむ日常をお客さんと一緒に取り戻していきたいなと思います。当分こういう方式の撮影は難しい世の中になってしまったので、ストーリーとは別にコロナ直前のこの映画を観て、こうやって映画が作れる世の中に向けてまた一歩ずつ注意深く歩んでいかなきゃいけないと思う。これを観てくださるお客さんと一緒にそういうことを感じながら映画館に行きたいと思っています」

(おわり)

柳ゆり菜「2年で変わりました」、再会の由紀さおりも「見違えた」

柳ゆり菜「2年で変わりました」、再会の由紀さおりも「見違えた」 ボイメン小林豊、夢は「紅白」 本田剛文は「名古屋にでっかい自社ビル」

ボイメン小林豊、夢は「紅白」 本田剛文は「名古屋にでっかい自社ビル」 波多野貴文監督「コールドケース3 ~真実の扉~」選曲の裏側

波多野貴文監督「コールドケース3 ~真実の扉~」選曲の裏側 佐藤浩市、映画は「人間力」

佐藤浩市、映画は「人間力」 佐藤浩市・石田ゆり子・西島秀俊、「緊張」の5都市タワー点灯

佐藤浩市・石田ゆり子・西島秀俊、「緊張」の5都市タワー点灯 佐藤浩市、俳優生活40周年 締め括りは難役“事件の容疑者”

佐藤浩市、俳優生活40周年 締め括りは難役“事件の容疑者” ジョン・レノン80回目の誕生日、名曲にインスパイア 衝撃の映画

ジョン・レノン80回目の誕生日、名曲にインスパイア 衝撃の映画 佐藤浩市主演『サイレント・トーキョー』圧倒的スケールで渋谷を完全再現

佐藤浩市主演『サイレント・トーキョー』圧倒的スケールで渋谷を完全再現 中村倫也と財前直見、親子役で再共演『サイレント・トーキョー』

中村倫也と財前直見、親子役で再共演『サイレント・トーキョー』