清春、身を削り歌い捧げる凄まじい世界観 圧巻のプラグレス公演

音楽、歌声は清春の生き様を映し出していた

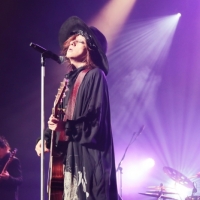

清春のプラグレス公演『elegy』。その第二シーズンが8月11日、始まった。身を削るような清春の歌声は、この日も圧巻だった。音楽、歌声は彼の生き様を映し出し、聴き入る観衆の人生的背景にまで彩り、力を与えた。そしてこの日は2つの顔を覗かせた。ゆったりと進む時間軸のなかで、一部ではしばらく“時”に閉じこもっていた音楽を開放するためにもがく清春の歌声。二部ではそれが解き放たれ、凄まじい世界観を見せた。ツアーは公演を重ねるごとに音楽は成長していくというが、1日だけでここまで変化を見るのは希少だ。アコギ、エレキとたった2つの楽器とは思えぬ迫力のサウンドとグルーヴのなかで魅せた。このうち第一部の模様を木村陽仁が、第二部の模様を村上順一がレポートする。まずは第一部。

第一部、洋館でうごめく魂

ロングランの舞台となるのは、Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE。着座しての公演となる。バンド編成でのライブとは異なり静かに、そしてゆったりと時間が流れる。開演時刻を過ぎ、ステージにぼんやりと明かりが照らされる。ギターの中村佳嗣、大橋英之が現れる。その後を煙草の火が追いかける。明かりはやがて煙草の主、清春を映し出す。深紅と黄金色の絨毯。中央に椅子。このロングランでは見慣れた光景だが、この日はどこか洋館のようなたたずまいがあった。フロアへと続く廊下の床もこの日だけはきしむようだった。

つばのながいラビットファーのハットに、ゆったりとしたダークなコスチューム。西洋の香りが漂う空間。緑色のライトが3人を照らすなか、息を大きく含んだ声を長く吐き出しそのまま歌い始める。「枸橘」。リバーヴのかかった歌声。体を舐めまわすようなまったりとした声が“館内”に響く。歌声は壁を伝い、そして反響する。どこか、洋館の地下室で歌っているようだった。太陽が見えぬ“館内”は時間の流れが不明だ。そうした空間が漂っていた。丁寧に情感に触れていく。そして、吐息交じりの声を静かに残す。

疾走感のあるギターサウンドで誘うが、序盤はゆったり。立ち上がり歌う清春。マイクを抜いたマイクスタンドを右わきに抱え込み、妖艶に「PERFUME」の世界観を広げる。自身が香水の香りのようにゆらめく。そうかと思えば、一つの休符を打ってから大きな声で歌を捧げる。その迫力にハッと息を呑む。蝶の様に舞いながら歌う清春は、絨毯という花畑から外れ、優雅に踊る。

ストロ-クが弱く響く。赤く染まる。マイクスタンドにマイクを預け、覗き込むように歌い込む。静かな音色のなかでシャウトもする清春。強い意思のようなものを感じる。感情の高まりは、荒れる歌声だけでなく、握る手を腹に強く押し付ける仕草からも伝わる。先ほどまで清らかだった歌声に感情の粒子が入り込み、粗くなる。それでも音色は静かだ。

カバーも清春色に

このツアー『elegy』では、カバー曲も聴き所の一つだ。第一部では「シルエット ロマンス」(大橋純子)を歌い上げた。ロマネティズムのメロディと歌声。昭和歌謡の香りが館内を包み込む。煙草をふかせながら歌う清春。躍動感があった。

清春と言えば、MCも見所の一つだ。この日も時事ネタを挟み、ラフなトークを展開。体調が思わしくないとしながらも場内は笑いに包まれた。

「夢心地メロディー」では3拍子とこれまでとは趣を変えて届けられた。マイナーではないアルペジオではじまったこの曲は夜更けを感じさせた。そして「予感」。アコギから誘い、エレキのハーモニックスが観衆の耳もとをなめる。ライトに染まる清春の前に煙草の煙が漂う。マイクの先端を下げて歌う。そのコードを腕に絡ませ、力強く。ほぼ真上から照らされる光。足元には影が踊る。左側のドリンクを時折口に含む。

軽やかなリズム「愛撫」。心の躍動は赤く染まるステージにも表れる。肌に密着する指先のように時折巻き舌を使う。汗をぬぐう。最後に静かに、そして息を締めるように声を残す。“全てが館内で起きている物語”と思わせるように希望や愛といった言葉にもどこか暗い影があった。

アンコールで届けられた「UNDER THE SUN」。暗闇の中で静かにアルペジオが響く。明かりが灯ると、清春の前に伸びる光は、客席の中間通路を照らし、それはまるでレッドカーペットが引かれた石畳のように見えた。それを目下に清春は手のひらを前に伸ばす。目の前にあるランプに左腕を垂らし、訴えかけるように激しく歌う。声が潰れそうなほどまでに歌に感情をぶつける。そして、ラスト。全てを出し切ったように静かに口を絞る。腕を勢いよく垂らし、小声で「ありがとう」。心と音楽、そして歌声は解き放たれていた。

【取材=木村陽仁】

YOSHIKI、紅白出場決定 盟友と奇跡のコラボ

YOSHIKI、紅白出場決定 盟友と奇跡のコラボ 清春「悔いが残らないようなミュージシャンライフを」52歳最後の夜に見せた矜持

清春「悔いが残らないようなミュージシャンライフを」52歳最後の夜に見せた矜持 清春、初の三作連続配信シングルリリース「ガイア」配信スタート

清春、初の三作連続配信シングルリリース「ガイア」配信スタート サザンやLUNA SEA、 でんぱ組.incなど多ジャンルのライブが年末年始に配信

サザンやLUNA SEA、 でんぱ組.incなど多ジャンルのライブが年末年始に配信 清春、52歳の誕生日に自叙伝発売 振り返りにウィキペディアを確認!?

清春、52歳の誕生日に自叙伝発売 振り返りにウィキペディアを確認!? 清春、黒夢DVD上映会トークイベントに登壇

清春、黒夢DVD上映会トークイベントに登壇 清春、新たな実演手段 実験的なスタジオライブレコーディングを2days配信

清春、新たな実演手段 実験的なスタジオライブレコーディングを2days配信 清春「つらい時に思い出せるようなツアーにしたい」全国ツアー初日

清春「つらい時に思い出せるようなツアーにしたい」全国ツアー初日 清春、深い美学と世界観に溶け込んだ一夜「Covers」東京公演

清春、深い美学と世界観に溶け込んだ一夜「Covers」東京公演