清春、深い美学と世界観に溶け込んだ一夜「Covers」東京公演

清春(撮影=柏田芳敬)

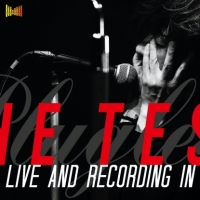

清春が13日、メルパルクホール東京で『Covers』の東京公演をおこなった。デビュー25周年の皮切りとなる清春初のカバーアルバム、発売前の『Covers』から数曲を含む全19曲のセットリストを披露し、様々なテイストの楽曲・ライブ感を堪能させてくれた。清春が放つオーディエンスの心を惹きつけるパフォーマンスは圧倒的な存在感と美学を示し、空間を完全支配していた。【取材=平吉賢治】

ボトム、ミドル、トップ、全感覚を覚醒させる清春

清春の持つ、粋で色鮮やかな魅力――。インサイドのダーク・ヒーロー的な麗姿、華々しく滾る熱量の放出、意識の底に語りかけるような目に見えない力、妖艶なパフォーマンスから滲み出る美学、それらの要素があらゆる角度から音となり、姿となり、光となり、清春はライブ空間を支配するようにオーディエンスを魅了した。

紫色の照明のなか、シャウト混じりの鋭い発声のボーカルを会場中に拡散させる「UNDER THE SUN」からライブは走り出した。バンドメンバーの中村佳嗣(Gt)、大橋英之(Gt)、YUTARO(Ba)、FUYU(Dr)らの“名手”達は、静かな気迫と燃えたぎる熱が同居した演奏で、清春の世界観を多種多様なプレイスタイルで彩った。

艶かしいベースラインが主軸となるアンサンブルの「悲しみジョニー」のカバーでは、ソウルフルで叙情的な迫力をボトムから突き上げるように、清春はじっくりとテンションを温めていった。じわりとテンションが上がっていくホールは、清春の合図と共に起こるオーディエンスの挙手とコーラスが沸く「アモーレ」へと続く。火炎放射のようなボーカルフェイクを随所に差し込む清春は、自身のボルテージとオーディエンスの感覚を、狙いを定めて同期させているようだった。

ここまでのセットリストはミドルテンポの楽曲が続いた。MCで清春は「徐々に良いようになっていくから安心してください」と、ある種の“ライブのテンションのプラン”的なことを言葉で伝え、オーディエンスを和ませると同時に、「ライブはここからどんどん熱くなっていく」という期待感に膨らませてくれた。

「SAKURA」のカバーでは、清春ならではのたくましくも繊細なボーカルの倍音をたっぷりと堪能させてくれる。そしてスローなナンバー「シャレード」へと進む。ここまでで最も落ち着いたテンポの楽曲ながら、そのダイナミズムとエモーションの起伏の爆発力は本公演の山場の一つ。紫の煙を燻らせながら艶やかに舞いつつ歌唱する清春は、完全にライブ空間を支配していた。時間がゆっくりと溶けていくような、バンドの演奏が直接脳内で鳴っているような、清春のボーカルが心に侵入してくるような超体験的感覚にすら陥るようだった。

そんなフワフワと心地よい感覚は、「夢心地メロディー」へと引き継がれる。3連系のリズムに体も心も完全に持っていかれ、もはや変性意識状態のなかで耳に飛び込む清春のシャウト、フェイク、言葉の数々――。ライブ中盤までアップテンポの楽曲は披露されていないのだが、“会場一体の揺れ”という種類の盛り上がり方とは別軸の、美しい“清春・バンド・オーディエンス一体感”が確かにそこにあった。大げさな言い方かもしれないが、ある種の宇宙的な感覚すら覚醒させてくれた。

清春という存在が常に意識の真ん中に

「loved」での<届いて>という清春の熱情は、手をかざして応えるオーディエンスへと、目には見えないエネルギーを通い合わせていた。清春から出力される歌や言葉や動作から視線、全ての所作は、歌唱と演奏と楽曲のパワーで会場を一体にするということにプラスされた“何か”があるように感じずにはいられなかった。「存在感」、「カリスマ性」、様々な言い方があるが、こればかりは実際にライブという現場で全感覚をもってして体感できる清春の魅力だろう。

ここまではマイクスタンド、ハンドマイクでのパフォーマンスだった清春は、アコースティックギターを持っての演奏に切り替えた。スタイリッシュにギターを低く構えた清春のギラリとしたギターストロークが荒々しくも繊細に響き渡り、バンドのアンサンブルを更に開花させた。

ときおりギターを弾く手を止め、両手でアクションを交えつつ感情を放出して熱唱した「MELODIES」をもって本編は終了。間髪入れずに大声量で鳴り響くアンコールは、ここまでのライブの熱気・密度へのレスポンスを如実に表していた。

アンコールに応えて再び姿を現した清春は、鬼気迫るボーカルでじっくりと聴かせる「傘がない」のカバーを経て、少し長めのMCへ。アンコール1曲目に披露した同曲と共に、「一生懸命作りましたので」と、清春初のカバーアルバム『Covers』を紹介しながら、しばし和やかにトークを繰り広げた。メンバー紹介と共に、各人のパーソナリティについて楽しげに語るなど、バンドメンバーへの愛が垣間見られる場面も覗かせた。

そしてアンコール公演は清春がテレキャスターを構えて演奏された「FAIDIA」、ラストの「海岸線」へと続く。爽やかなアンサンブルと、お立ち台に足をかけてリズムを刻む清春らしいスタイルで華々しい締めとなった。

しかし、公演はまだ燃え尽きることなく、再び大声量のアンコールに沸く会場。ダブルアンコール1曲目「EMILY」では、曲の中盤あたりで一旦演奏が止むという状態に。清春の「途中からやる? それとも最初からやる?」という問いかけに、オーディエンスは高らかな歓声で後者をご所望。再度冒頭から「EMILY」が演奏されるという嬉しいハプニングもあった。「EMILY! サンキュー東京!」と叫ぶ清春とバンド、オーディエンスの熱気は完全に最高潮だった。ミドル、スローの楽曲アプローチで温めたライブは、最後にアップテンポの怒涛の流れでオーディエンスを包み込んだ。

更に「heavenly」では、ハンドマイクでボルテージマックスの歌唱を魅せる清春。ライブ序盤から中盤、終盤にアンコールと、最高にフレキシブルなボルテージの流れを経て、最終曲「ミザリー」へ――。

最初のMCで清春が語った「徐々に良いようになっていくから」という言葉からの熱いライブ展開は、予想を遥かに上回るものだった。

清春は最後にバンドメンバーと共に数回の挨拶を経て、公演終了とした。ステージに一人残った清春は名残惜しそうに、ステージ袖へ去るそぶりを見せつつも再度中央へ。確かな満足感に溢れるヒューリックホール東京の空気、オーディエンスから溢れる多幸感、たっぷりと音楽を共有したこの空間と時間と会場全員に対しての笑顔を見せ、オーディエンスとの別れを惜しむように、そっとマイクを置き、清春はステージを去った。

本公演では清春の魅力・美学が炸裂し、場を支配していた。それは、黒夢やSADSのライブからも感じることができる感覚なのかもしれないが、ソロ公演のこの日の約3時間のパフォーマンスを観ていると、改めてそう感じる部分があまりにも多かったように感じられた。焚きつけるようにオーディエンスを煽ることをしなくても、もちろん熱くオーディエンスを煽るときも、その場に清春がいるだけで、どんなカラーの楽曲を演奏していても、清春という存在が常に意識の真ん中に佇み、心を躍らせてくれた――。

セットリスト

『Covers』

2019年8月13日@メルパルクホール東京

SE アザミ嬢のララバイ inst

01. UNDER THE SUN

02. 悲しみジョニー

03. アモーレ

04. 罪滅ぼし野ばら

05. SAKURA

06. シャレード

07. 夢心地メロディー

08. 影絵

09. loved

10. I know

11. 輪廻

12. MELODIES

ENCORE-1

13. 傘がない

14. MOMENT

15. FAIDIA

16. 海岸線

ENCORE-2

17. EMILY

18. heavenly

19. ミザリー

YOSHIKI、紅白出場決定 盟友と奇跡のコラボ

YOSHIKI、紅白出場決定 盟友と奇跡のコラボ 清春「悔いが残らないようなミュージシャンライフを」52歳最後の夜に見せた矜持

清春「悔いが残らないようなミュージシャンライフを」52歳最後の夜に見せた矜持 清春、初の三作連続配信シングルリリース「ガイア」配信スタート

清春、初の三作連続配信シングルリリース「ガイア」配信スタート サザンやLUNA SEA、 でんぱ組.incなど多ジャンルのライブが年末年始に配信

サザンやLUNA SEA、 でんぱ組.incなど多ジャンルのライブが年末年始に配信 清春、52歳の誕生日に自叙伝発売 振り返りにウィキペディアを確認!?

清春、52歳の誕生日に自叙伝発売 振り返りにウィキペディアを確認!? 清春、黒夢DVD上映会トークイベントに登壇

清春、黒夢DVD上映会トークイベントに登壇 清春、新たな実演手段 実験的なスタジオライブレコーディングを2days配信

清春、新たな実演手段 実験的なスタジオライブレコーディングを2days配信 清春「つらい時に思い出せるようなツアーにしたい」全国ツアー初日

清春「つらい時に思い出せるようなツアーにしたい」全国ツアー初日 清春がポニーキャニオンへ移籍、25周年のアニヴァーサリーイヤーがスタート

清春がポニーキャニオンへ移籍、25周年のアニヴァーサリーイヤーがスタート