ICE、メジャーデビュー前の未発表音源7曲に迫る

ICE(撮影:田中聖太郎)

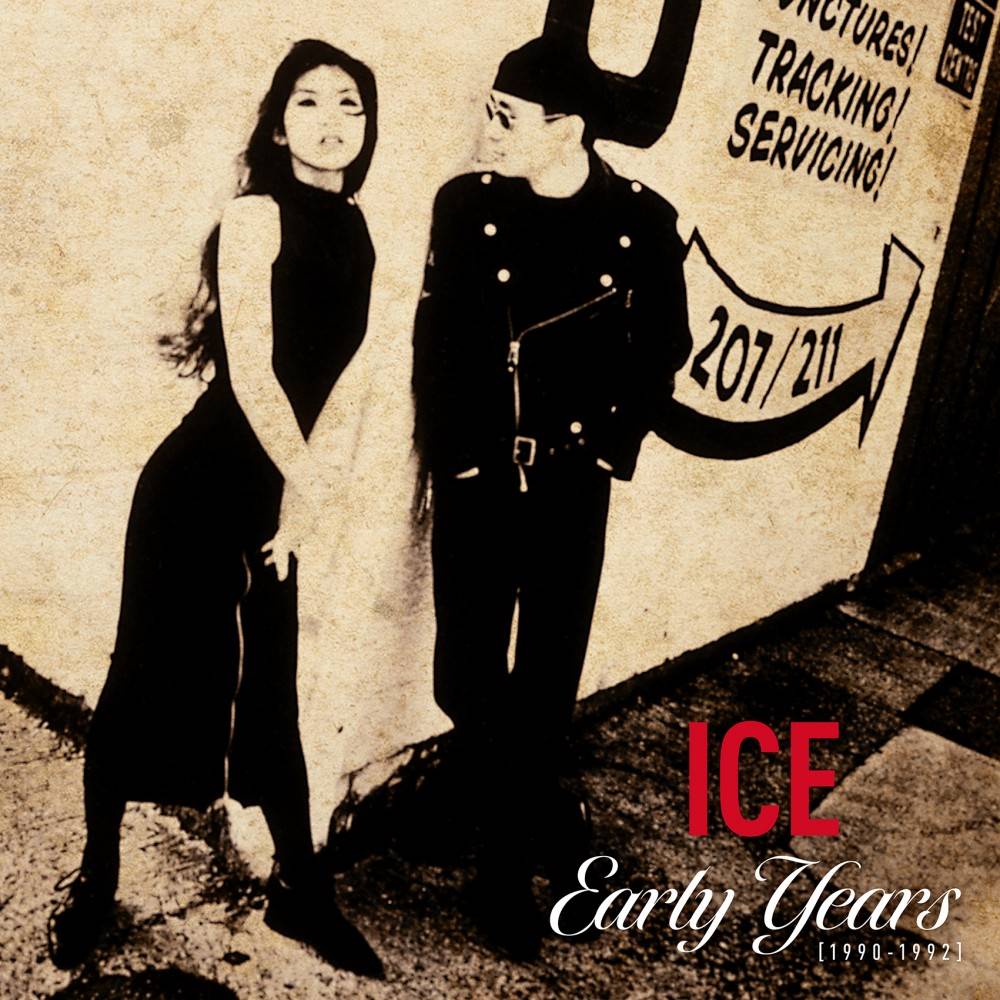

ICEの30周年を控えてアナログレコードでリリースされる「ICE Early Years [1990-1992]」は、メジャー・デビュー前の未発表音源を7曲収録している。しかも、ヴォーカルは国岡真由美ではなく、宮内和之だ。そもそも私は、宮内がヴォーカルだった時代が存在したことすら知らなかった。そこでリリースを機に、国岡、そしてICEのA&Rであった土屋望に、どういう状況で制作された音源なのかを聞いた。(取材・文=宗像明将)

――今回30周年に向けて、1990~1992年の宮内さんがヴォーカル時代の音源を発掘したのは土屋さんだそうですね。

土屋:30周年のスタートとして、何かデビュー前の音源はないかと当時の関係者に声をかけて探しました。最終的には僕の自宅の空かずの段ボールから「宮内」とか「ICE Demo」と書かれたDAT(デジタルオーディオテープ)がたくさん出て来たんです。

――ICEに宮内さんがヴォーカルだった時代があったとは知りませんでした。

土屋:誰も知らないです(笑)

――国岡さんは今回の発掘音源を聴いた感想はいかがでしたか?

国岡:もう忘れてたりしてて。もちろんやって活動はしてたから、「ライヴでこの曲をやってた」とか記憶はあるけれども、「こんなにちゃんと録ってたかな?」っていうぐらい記憶はもうなくて。もう30年以上経ってると、自分がやったものじゃないぐらい手を離れてるみたいな感じで懐かしいですね。当時の曲の私の印象だと、それが世に出せるとは思ってなかったんです。ICEでメジャー・デビュー後にやっていた曲の感じとは、また違う色だったりするから、出せるものだとあんまり思ってなかったんですけど、聴いてみたら「今、聴いてもいけるんじゃない?」みたいな感じでしたね。

土屋: 30年以上前のDATなのでかなりの経年劣化も考えて慎重に取り扱いました。再生出来た音源はすぐデジタルにアーカイブしました。そして聴いているうちに当時の日々が鮮明に蘇ってきました。毎晩のように街のスタジオに集まって宮内を中心に楽曲研究会のように、デビューを目指して新たな課題に取り組んでいましたね。それが血肉となりICEのサウンドが完成していきました。ですから今回のアナログ盤を聴いていただければ、ファンの方々は全く違和感なく、ICEのエッセンスを感じていただけるのではないかなと思ってます。

――国岡さんは、未発表曲をレコードでリリースする企画を聞いてどう思いましたか?

国岡:単純に嬉しいです。「やった!」って感じですよね。アナログっていう形態は嬉しいです、私、自分の家でもアナログで聴いてるので。

――そもそも、みなさんと宮内さんとの出会いはどんなものだったのでしょうか?

土屋:学生時代に知り合って、当時彼が主宰していたバンドに誘われました。それで僕は彼のサポートメンバーになりました。国岡はまだいない時代の話です。

――音楽仲間だったんですね。国岡さんはどういう経緯だったんでしょうか?

国岡:宮内君中心でやっていたバンドのキーボーディストと私が知り合いで、コーラスを探してるって言われて。私はコーラスをやりたくて、宮内君のバンドにコーラスで参加したのが始まりですね。それが90年よりちょっと前かな。

――当時、ICEとしてメジャー・デビューしてゆくことは予想していましたか?

国岡:してないですよね。もともとメインでやるつもりがなかったですし。そのバンドのコーラスとして音楽活動したいなと思ってたから。だから宮内君と知り合って、バンドにコーラスで入って、「コーラスの人がライヴで1、2曲歌うコーナーがあってもいいよね」みたいな話で歌うことになったのが、私がメインで歌うようになった始まりだったんです。

A-1「GROOVER」

――A面1曲目の「GROOVER」は、「YOYOYO」という掛け声といい、ブレイクビーツといい、ヒップホップの影響が濃くて驚きました。

土屋:宮内は最新のテクノロジーに興味がある人間なので、90年代に入るとすぐサンプラーを導入してましたね。とにかくリズムのグルーヴにすごくこだわってました。黒人音楽に対する造詣が深かったんですよね。

――こんなにシンセブラスが響いているのも、メジャー・デビュー後のICEにはないですよね。

国岡:そのときの音の流行りっていうのもありますよね。

土屋:あれはFunkサウンドのブラスをモチーフにしてました。宮内は常にその楽曲が向かう方向性やアイデアを明確なピクチャーとして持っていますが、自分ではオペレーションはしないので、エンジニアやアレンジャーにそのピクチャーを懸命に伝えていて、よく僕が仲介役で通訳していたのを思い出しました(笑)

――当時、国岡さんは宮内さんのヴォーカルをどう聴いていましたか?

国岡:どうも思ってなかったですよ(笑)。

――あはは。「チョコレート」という大麻の俗称がテーマになっていることにも驚きました。

土屋:いろいろなカウンターマインドが創作の引き金になっていますね。特に自分で歌う歌詞には良く表れてましたね(笑)

国岡:それを女性が歌うことで、オブラートに包んだ歌詞を作れるっていう風にICEではシフトチェンジしたんです。

土屋:国岡のコーラスを初めて録音したオリジナルは「GROOVER」だと思います。

A-2「NEXT IS YOU」

――A面2曲目の「NEXT IS YOU」では、イントロではソウルからスクラッチに展開していて、この曲もブレイクビーツの影響下になりますね。ラップは誰なのでしょうか?

土屋: 誰かわからないんですよね(笑)。本当にいろんな情報を頼りに探したんですけど、宮内がスタジオに連れてきて「こいつは最高なんだ」みたいなことを言ってたんですけど、僕もそれしか覚えてなくて。

国岡:宮内君の音楽好きの友達が、その人のことを覚えていて、でも名前まではわからないって。だから、名乗り出てくれることを待ってます。宮内君は音楽に詳しくて、今までの音楽の成り立ちも知ってるから、たとえばロックをそのままやるのは意味がないし、どうやったら音的に新しいものを作れるかを常に考えてたんです。だから、当時はヒップホップを取り入れて、試行錯誤しながら、いろいろ融合して新しいものを作っていたんだと思います。

――「曲ネタのセンス 悪そうバカそう」など、歌詞にフラストレーションが満ちているところは、国岡さんがヴォーカルになってからと大きく異なる点だと思いました。

国岡:でも、それはICEで一貫してずっとあったんですよね。熱すぎて伝わらないっていうか。

土屋:もうマインドが強すぎて楽曲より前に出ちゃうっていうか。でも、彼は本当はものすごくシャイなんですよ。

A-3「INTO MY BRAIN」

――A面の3曲目の「INTO MY BRAIN」は、イントロからギターがストレートにロックなのも、後のICEとはイメージが異なるなと思いました。ブラック・ミュージックをベースにしたロックで、80年代のプリンスも連想しました。

土屋:ブラック・ミュージックとロックっていう、世界の音楽を支えてきたふたつの潮流のミクスチャーっていう感じはしますよね。

国岡:私は音楽は全然詳しくなくて、当時はとにかくコーラスとしてステージに立てればそれでいいから、どんなジャンルのバンドでも、声をかけてもらって縁が繋がれば、それでいいっていう感覚でした。ぶっちゃけ、宮内君のバンドも一回辞めてますし(笑)。

――宮内さんから「戻ってくれ」って言われたんですか?

国岡:辞めるっていうか、参加をしてなかったって感じかな。デビューするとかしないとかの、ちょっと前の段階で、活動をがっつりやってる時期と、まだまだそうでもない時期もあったりしてね。「戻らせてください」みたいな感じで戻りました。

A-4「TIME」

――A面4曲目の「TIME」は、バラードかと思いきやラップですね。サビは国岡さんが歌っています。

土屋:そのうち僕は国岡をリードヴォーカルに抜擢したら面白いかも、という密かなプランを持ちましたが、まあ宮内には言えませんよね(笑)。学生のときからの付き合いだし、当時の宮内は誰よりも自分が前に出たい人だったから。ただ、彼の音楽人生全体、長いキャリアを設計する上で、最初に世の中にプレゼンするフォーマットについては何回も話をした覚えがありますね。ライヴをやるときにいつからか、国岡がリードヴォーカル、宮内がギターを弾くカバーコーナーが出来たりして、だんだん宮内も僕も、国岡の声の魅力に惹かれていきました。

――サビは国岡さんが歌っていますが、当時宮内さんからどんなヴォーカル・ディレクションがありましたか?

国岡:あったと思います、でも覚えてない(笑)。バンドの音楽性を意識するっていうのはあまりないですけど。ICEで私が歌うことに関しては、ウィスパー的な歌を意識しましたね。当時は、声量があって歌唱力があって、ガンガンに歌い上げるっていうアーティストさんが多かったし、私にはウィスパー的な歌声で歌ってという注文があったと思いますね。私はシャーデーが大好きで、彼女がウィスパーかわからないけれど、息の成分が多い歌声ですよね。

B-1「Boogie Oogie Oogie」

――B-1「Boogie Oogie Oogie」は、A Taste Of Honeyの1978年の楽曲のカヴァーです。ベースラインとパーカッションが前面に出ているサウンドも90年代当時の音を反映したアレンジだと感じました。

土屋:宮内は、当時のありとあらゆるベースラインの研究をしていて、その後90年代に大流行する「ベースライングルーヴ」をまさにオンタイムでやってましたね。

――シャーデーが好きだった国岡さんのヴォーカルも、すごくソウルフルになってますね。

土屋:「あ、この子いけるな」って、僕はこの曲で思いました。地声と裏声の行き来を聴いて「あ、こういう声も出るんだ」みたいな。

――国岡さんは、ご自分の歌声に対する評価って高くないですよね。

国岡:あー、めちゃくちゃ低いですよ。

土屋:この人は自分の役割を果たすことをとても重要視するんですよ。自分に課せられた責任を100%果たすために、自分なりの最善の準備をして臨むという資質がある。

国岡:宮内君がイメージしているものになるべく近くなるようにしようっていう意識でしたね。もともとヴォーカルをやりたかったわけじゃないから、そうなっちゃうんですよ(笑)。

土屋:本当にそういう組み合わせのあれこれ、ICEがデビューに向かう道中の全てがこのアナログ盤に入ってる、そういう気がします。

B-2「Don't Stop The Beat」

――B面2曲目の「Don't Stop The Beat」では、国岡さんが日本語オリジナル曲を歌っています。

土屋:A Taste Of Honeyのようなカバーコーナーがとても良かったので、僕が宮内に「あの子がリードの曲を作ろうよ」的なことを言った覚えがありますね。これは初めての国岡リードのオリジナル曲だと思います。

国岡:最初は「えっ」て言ったと思います。でも、ライヴをやっていくと、「みんなの前で歌えて気持ちいいみたいな」という心地良さがあるので、当時は頑張りましたよ。だけど、「ジャケットに自分は出なくていいな」とか、そういう気持ちはありましたね。だから、だんだんジャケットに出なくなりましたけど(笑)。

土屋:国岡は後ろにいたい人、逆に宮内は前に出たい人。その逆転のコントラストが、結果的にICEのいちばんのオリジナリティーになったと思います。

国岡:私がそこにいる必要があったなとは思うので、今は良かったなと思ってます。

――宮内さんはギタリストなのに、これほどベースやストリングスが前に出ているのも面白いと思います。

土屋:彼が、自分のギターを優先して考えているようなことはなかったと思いますね。プロデューサーは全体的なこと考えるじゃないですか。初めての国岡ヴォーカルで、すごく考え抜いた作品なのかなって思います。

B-3「Make Me Your Baby」

――B面3曲目の「Make Me Your Baby」は、1994年の「Moon Child」のアウトテイクですが、これは先にレコーディングされた英語バージョンなんですか?

土屋:そうです。楽曲は92年か93年に作られて、93年のメジャー・デビュー後にいろいろなバージョンを試していたときの音源ですね。

――国岡さんが1曲丸ごと英語で歌ってますが、英語は堪能なんですか?

国岡:まったくわかりません。ある程度のコミュニケーションも取れないぐらい全然ダメですね。すごい苦手意識があります。

土屋:でも、英語がしゃべれるんじゃないかと思うような歌を歌うんですよ(笑)雰囲気を出すのが上手い。

――当時、英語のデモは多かったんですか?

土屋:日本語の歌詞を作るまでは大体英語がハマってましたね。

国岡:ちゃんとした英語じゃないけど、あててある英語みたいな感じでありましたね。

土屋:何度も言いますけど、当時いろいろ試行錯誤をしていく中で、ICEは「リードヴォーカル国岡真由美」というコアを得て全てが収まっていきました。宮内のソングライティングも国岡の声をどう生かすかにフォーカスされて、その結果サウンド全体がすごく遠くまで響くようになっていった。偶然のような必然なのかなと思ってました。

ICE、渋谷WWWで30th Anniversary Live開催 7月に追加公演の開催が決定

ICE、渋谷WWWで30th Anniversary Live開催 7月に追加公演の開催が決定 デビュー30周年ICE、初期アルバム4作品がアナログ化「変化の流れを感じて聴いてほしい」:インタビュー

デビュー30周年ICE、初期アルバム4作品がアナログ化「変化の流れを感じて聴いてほしい」:インタビュー