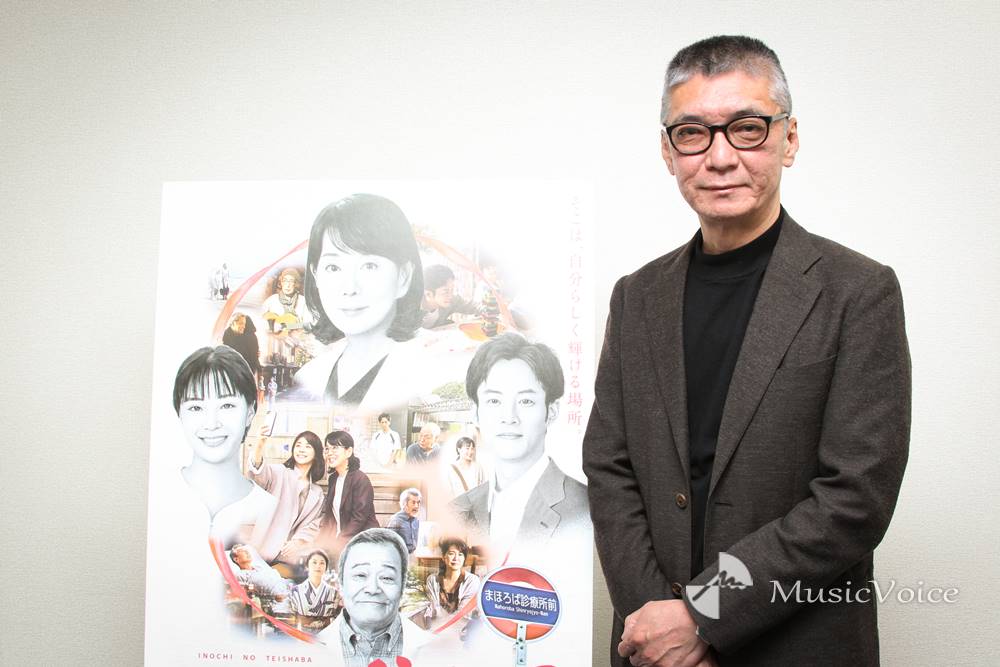

吉永小百合が映画『いのちの停車場』(5月21日公開)で主演を務める。原作の南杏子同名小説は、在宅医療をテーマに医師や患者、その家族の姿を描くなかで、日本の現代医療制度の問題点や尊厳死、安楽死などに正面から向き合った。本作でも在宅医療を行う“まほろば診療所”を舞台に、現代医療制度に切り込む。主人公の白石咲和子を演じるのは吉永小百合、咲和子を支える医療スタッフには、野呂聖二役の松坂桃李、星野麻世役の広瀬すず、そして院長の仙川徹役に西田敏行。それぞれの家族が直面する生と死を克明に描く。本作でメガホンを握った成島出監督自身も肺がんを患った。実体験が本作にも影響を与えたという監督はどのように描こうと思ったのか。そして監督から見た、吉永をはじめとするキャストの姿とは。【取材・撮影=木村武雄】

命は誰のものなのか

――映画化の経緯とどのように映像化されようと思いましたか。

『孤高のメス』(堤真一主演、2010年)という映画を吉永さんが気に入って下さって「いつか、ドクターの役をやりたい」という話を2人でずっとしてきました。『ふしぎな岬の物語』(吉永小百合主演、2014年)でご一緒させて頂いた時も話していたんですが、なかなかあう原作が見つからなくて。そんなときに、今回の南杏子さんの原作に出会い「これだ!」と進めていきました。

主人公は、大学病院で救命救急医をしていた医師なんですが、それを辞めて在宅医になることがポイント。在宅医は、それぞれの患者やその家族の考えに合わせていくので応用が必要。それを尊重されているところに感銘を受けました。

在宅医療を通じて絆が生まれていく。ある意味、在宅医療というのは看取りの側面もあるわけで、人が亡くなっていくことを描くなかで、ただお涙ちょうだいではなく、人が繋がり明日に向かっていくメロディも同居する映画になればいいと思い撮りました。

同じ医療でも在宅医療だとその患者の家や家族なども写し出されるから個性や人間性が出ます。例えば病院の4人部屋だとそこまで描けない。実際にそれぞれ個性が出ていましたし、撮る側としてはその部分は面白いと思いました。

――映画でも現代日本の医療制度の問題や尊厳死・安楽死にも踏み込んでいます。

人は誰でも死を迎えるわけですから。吉永さんもインタビューで言っておられますが、最後の時を迎えた人達が安らげる時を持ち、家族や親しい人に別れを告げ旅立っていく。そのことがいかに大事で簡単じゃないか。どう生きてどう死ぬか。このことに関して政治も蓋をするというか、緩和ケアは昔よりも進歩していますが、それは日本で進歩したのではなく外国のものを持ってきている。

例えば、がんの痛みはほとんど取れますよと言うんだけど、90数パーセントで100パーセントではないんですよ。百人に数人は痛みが取れないので最後は地獄ですよ。一生懸命やってきた中で最期を安らかに死ねないというのはどれだけきついのかというのを全体の問題として考えた方がいいと思う。どう生きるかとどう死ぬかはイコールで、どう死ぬかということがどうしても疎かにされている。安楽死については議題にも上がらない。

この映画が、安楽死を「賛成」「反対」ということではなく、考えるきっかけになればと。メッセージをごり押しするわけではないんだけど、命のしまい方ということ、幸せということも含めて人生の最後をどう閉じるかということをオープンにみんなが考えるようになってもらえればいいなと思います。

――咲和子の父・達郎(演・田中泯)が脳卒中後痛みに苦しみますが、あれだけの苦痛なら安楽死も…という気持ちにもなります。しかし、それをやってしまったら現行の法律では犯罪になる。すごく考えさせられます。

骨が砕ける、しかも全身焼けるような痛みが24時間。しかも薬が効かないから痛みが取れない。拷問が続くわけですよ。大事な人がそうなった時にどうなのかということ。その問題はこれから出てくるとは思います。

そういうものに蓋をするというのは、日本の体質というか…。例えば、原発反対賛成という表裏だけではなくて、原発が全部止まったらどういうリスクがあって、稼働するとどれだけのリスクがあるのか、それをきちんと表に出して議論しないといけないのに、それがない。

なので、医療の事もちゃんと話し合うべきなんです。もう本人には自殺できる力もない。自殺を肯定するわけではないですが、体も動かなくなり、骨が砕ける痛みが24時間続いて人生を終えるということを、家族としては何とかしてあげたいと思うのは自然だと思いますね。

映像に込めた実体験、靄が晴れる瞬間

――監督もがんを患ったと。その時の体験は本作にも影響があるんでしょうか?

僕は難病指定されている小細胞肺がん。5年の生存率が低い。幸いにも3年半生きていますけど。がんになった事によって、この作品の何かが変っているというのは間違いなくあると思います。

――描き方にしても映像が美しくて、映像美に命の灯を表現させたのではないかと思いました。『八日目の蟬』(井上真央主演、2011年)の時は全体的に靄(もや)がかかったような映像でしたが、今回はクリアになっています。

そうですね。『孤高のメス』で、大川松男(演・柄本明)が肝臓移植手術を終えて、朝病室から窓の外を見ると新聞配達の少年がいるというシーンで「それを見るだけで泣けてくるんだよね」というセリフがあるけど、当時撮っている時はどこか実感がなかった。でも自分ががんになって、国立がん研究センターに入院して。がんセンターなので、患者全員ががんなんですよね。夜中に血痰吐いたり、ある朝起きたら隣の人が個室に移ったと。個室に移ったってことは最後なのかなとか。そのなかで生き延びて見た風景がちょっと違って見えたというか、靄が晴れたというか。だから今回の金沢の風景はそういう情景として使っているというのはあるんでしょうね。

――その景色で気になったのは、雪、海の夕焼け、朝日など美しく切り撮られていて。命の儚さや美しさなどそれぞれに意味があるような気もしました。

映画の中で、小児がんを患った萌ちゃん(演・佐々木みゆ)が「人魚にお願いをするんだ」と海に行きたいと言って、在宅医療チームが連れて行ったときに、彼女が初めて見る海は、映画ではどう見えるのか、彼女が見たのと近い海を観客も見てもらいたいなという想いはありました。患者さんの目線に近い風景というか。宮嶋一義(演・柳葉敏郎)も金沢の町並みは見慣れているけど無性に歩きたくなって、死を覚悟したときに風景が違って見えるというのは、僕も実体験で本当にそう思ったので、画作りにはだいぶ影響はしています。

――ラストシーンの朝日は重要な意味を持つんですね。

そうです。

――どれも大事なシーンですが、印象に残るシーンを強いてあげるなら?

やっぱりラストですね。この映画で言う第4楽章に当たる部分。咲和子(吉永)と達郎(田中)のところですね。答えがないですからね。撮っていてもしんどかったし、本当にあの終わり方でいいのかすごく悩みました。ある程度シナリオが出来た段階で「これは答えが出せないぞ」ということは分かっていたんだけどね。実際生で演じていただいて、みんなそうだけど、特に吉永さんはなりきる人だから、最後は咲和子になりきった時のあの苦悩というか、一番殺したくない人が安楽死を望み、しかも医師である自分が痛みを取ってあげられないという苦悩は地獄だった思う。そこで終わる映画なので撮っていてもしんどかったです。

――最後は視聴者に委ねたところはありますね。

すごく悩みましたよ。どういう着地点がいいのか。

高みを目指し続ける吉永、背中を見た松坂と広瀬

――キャストについてもお聞きしたいのですが、西田さんはどの作品もアドリブが多いとよく聞きますが、今回は?

結構台本通りです。相手がなんてったって小百合さんだから。吉永さんは本当にセリフを完璧入れて来られるので、リハーサルで間違えるなんてことはないんですよ。テストの一回目から完璧。西田さんはそれを昔から知っているので、セリフが曖昧だからというようなアドリブはなかった。僕も噂は聞いていたんですけど、大丈夫でしたよ(笑)。

――それと広瀬さんのピュアさに救われる部分もありました。印象はいかがでしたか。

すずちゃんは初めてだったんだけど、桃李君もそうなんだけど、すごく助かりました。2人にはこの映画の太陽になってくれと。死と向き合う映画ですし、2人がこの映画を温かく照らしてくれることによって、映画全体の印象が変わるから頼むよという話はして、見事にそのようになってくれました。

――撮る過程で2人が変った瞬間、あるいは役を掴んだなと思えた瞬間はありましたか。

すずちゃん、桃李君2人にとって大きかったものは、萌ちゃん(演・佐々木みゆ)の存在。萌ちゃんに「死ぬのは怖い?」と言われたときに麻世(演・広瀬すず)は何て答えていいか分からなくて「怖くないよ」と。すずちゃんも後に言っていたけど、あれはお芝居じゃなくて本当の看護師として萌ちゃんに言われた気がして、必死に言葉を返さなきゃと思ってあの言葉が言えたと。その後、萌ちゃんが目をつぶった時に泣きの芝居になるんですけど、そこは本当にすずちゃんが麻世になった瞬間みたいなことが起きて。「今すごく良かったよ」と言ったら、「今出来た気がしました」と本人も言っていました。

野呂(演・松坂桃李)も萌ちゃんを背負って海の中に入っていくシーンで「ずっと海の果てまで行きたい、連れて行って先生」と言われた時に、彼は彼なりにグッときたと。2人とも萌ちゃんの部分に関しては強い想いが出たんだと思います。

――萌ちゃんのシーンは撮影のいつ頃でしたか?

後に出来るところは後にしたんだと思います。海は割と早めだった。9月の前半じゃないと入れなかったから。

――ということは、2人は早めに役と同一になれたということですね。

そうですね。

――2人が吉永さんに影響を受けた部分はあったと思いますか?

それは全部じゃないですかね。大先輩、大スターとしてこれだけ長い間、映画界を引っ張ってきた方を相手にお芝居するので、その存在だけでも違う。高倉健さんと吉永さんは映画界では独特で、亡くなった竹内結子ちゃんも言っていたけど、吉永さんと芝居するということは普通とは違うと。それを体感したんだと思います。高倉さんと吉永さんと芝居するということは何か違うんです。田中泯さんも言っていました。

――その吉永さん。映画の冒頭の救命救急センターに子供が運ばれてきた時に「ごめんね」というシーンは吉永さんの役柄としても象徴的ですね。全体的に優しい雰囲気の吉永さんだからこその苦悩というか葛藤がより際立って見えました。吉永さんと一緒にやられて、監督自身が感じた事は。

普通あの年代だとセリフが入らなかったりするんだけど、まったくそんなこともなく、テストの一回目から完璧。人に見せない努力。前にも感じたんですけど、自らを律する感じ。もう少し気を抜いてもいいんじゃないですかと思うくらいプロフェッショナル。前回(『ふしぎな岬の物語』のとき)も今回もそうですけど、ラッシュ(未編集映像)を見て「まだまだだめ」と本気ですごく落ち込むんです。「いけてますよ」と岡田会長(故・岡田裕介東映グループ会長)と一緒に言うんだけど「だめです」と。たぶんこれからもずっとそうなんでしょうね。満足してしまったら俳優を辞める時なんだと思っているんだと思います。こっちがOKと思っても本人は高い山を見ているんだなと毎回思うし、それをすずちゃんや桃李君、周りの人が感じるわけです。そこは吉永さん、本当にすごいなと思います。

(おわり)

杉咲花&広瀬すず、フォトセッションの合間ずっとニコニコ

杉咲花&広瀬すず、フォトセッションの合間ずっとニコニコ 広瀬すず「キリエのうた」女優助演賞、岩井監督の一言に照れ顔

広瀬すず「キリエのうた」女優助演賞、岩井監督の一言に照れ顔 広瀬すず「ルイ・ヴィトン」のコレクションをまとい「パリシック」を表現

広瀬すず「ルイ・ヴィトン」のコレクションをまとい「パリシック」を表現 広瀬すず、セーラー服姿まだイケますね!監督の言葉に「もちろんです!」

広瀬すず、セーラー服姿まだイケますね!監督の言葉に「もちろんです!」 広瀬すず、迫真の演技で圧倒 大西利空「飲み込まれそうに」前田監督「怖かった」

広瀬すず、迫真の演技で圧倒 大西利空「飲み込まれそうに」前田監督「怖かった」 広瀬すず、キックシーンを回顧「最初はドロップキックって書いてあって」

広瀬すず、キックシーンを回顧「最初はドロップキックって書いてあって」 広瀬すず、一足早い誕生日ケーキ まもなく25歳 最近は健康志向「腹八分目を覚えた」

広瀬すず、一足早い誕生日ケーキ まもなく25歳 最近は健康志向「腹八分目を覚えた」 広瀬すず、大人の装い 深いスリットから美脚 キャミドレスで美肩周りも

広瀬すず、大人の装い 深いスリットから美脚 キャミドレスで美肩周りも 広瀬すず、フォトセッションでキュートなポーズ 観客の心を鷲づかみ

広瀬すず、フォトセッションでキュートなポーズ 観客の心を鷲づかみ